Статьи

Все теги

Business Studio

SILA Union

Автоматизация бизнес-процессов

Анализ бизнес-процессов

Архитектура бизнес-процессов

Имитационное моделирование бизнес-процессов

Компетенции для BPM-проекта

Моделирование в нотации BPMN

Моделирование в нотации IDEF0

Моделирование в нотации VAD

Оптимизация бизнес-процессов

Оценка зрелости системы управления бизнес-процессами

Процессный офис

Развитие организации

Система управления бизнес-процессами

Стратегическое управление компанией

Управление бизнес-процессами

02.02.2026

Почему процессный подход не работает? Система менеджмента, стимулирование, вовлечение

Business Studio Автоматизация бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Оценка зрелости системы управления бизнес-процессами Процессный офис Развитие организации Стратегическое управление компанией Управление бизнес-процессами

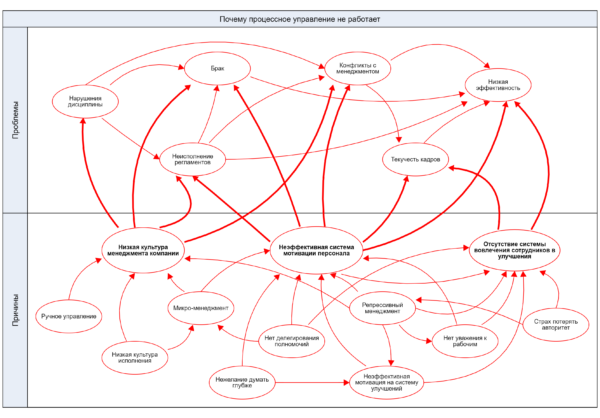

Несмотря на то, что BPM стал общепризнанной технологией управления, во многих компаниях процессный подход не работает. Что значит реально управлять бизнес-процессом для руководителя? Почему формальное описание процессов в BPMN не дает эффекта? Почему не работает жесткая регламентация бизнес-процессов? Почему рядовые исполнители бизнес-процессов часто игнорируют процессный подход, а их мотивация стала сегодня самой актуальной проблемой?

Подробнее

25.03.2021

BPM-2021: вопросы и ответы

Анализ бизнес-процессов Архитектура бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Моделирование в нотации BPMN Моделирование в нотации IDEF0 Оценка зрелости системы управления бизнес-процессами Развитие организации Система управления бизнес-процессами Сквозные бизнес-процессы Управление бизнес-процессами по целям и показателям

19 февраля 2021 года состоялась конференция «Системная практика управления бизнес-процессами». В конференции приняли участие более 500 руководителей и специалистов из России и других стран. По ходу конференции участники задали большое количество вопросов. Многие вопросы были сформулированы в чате конференции, поэтому во время ее проведения не всегда была возможность ответить на них развернуто. В статье мы восполняем этот недостаток. Наталья Косарева (НК) и Владимир Репин (ВР) подробное ответили на многие вопросы участников.

Подробнее

25.07.2020

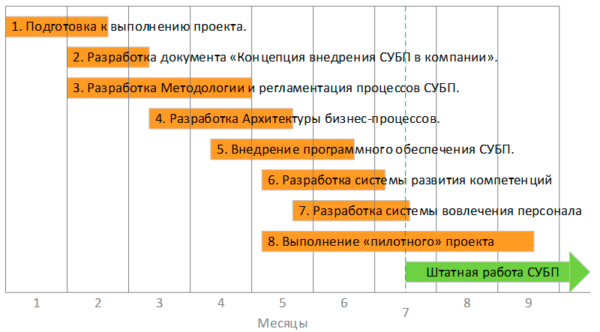

Проект внедрения системы управления бизнес-процессами (СУБП). Часть I. «Концепция»

Оценка зрелости системы управления бизнес-процессами Развитие организации Система управления бизнес-процессами Управление бизнес-процессами

В серии статей Владимира Репина подробно раскрывается план внедрения Системы управления бизнес-процессами (СУБП), как части общей системы управления. Ключевой результат внедрения СУБП – это бизнес-процессы с лучшим мировым уровнем эффективности и качества, основанные на инновационных, цифровых технологиях. План внедрения может быть адаптирован с учетом специфики вашей компании.

Подробнее

25.01.2020

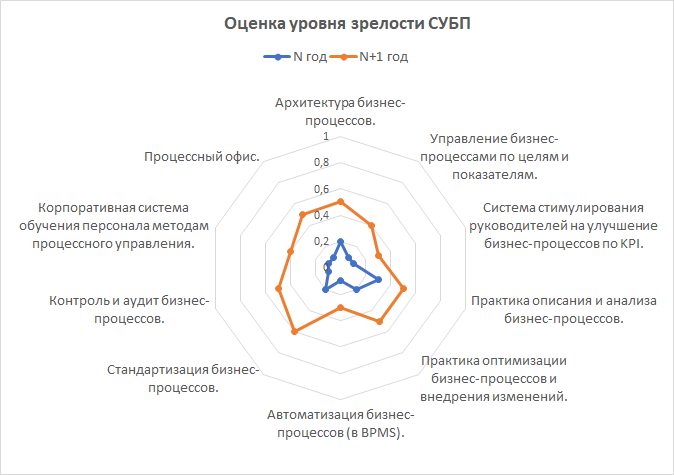

Оценка зрелости системы управления бизнес-процессами компании

Оценка зрелости системы управления бизнес-процессами Система управления бизнес-процессами

В статье Владимира Репина представлена методика оценки зрелости системы управления бизнес-процессами: структура разделов, примеры критериев, формулы для расчета. По представленной методике проводилась оценка в нескольких компаниях. Статья может быть полезной для сравнительного анализа и разработки собственной методики оценки зрелости в области процессного управления.

Подробнее

28.02.2017

7 шагов к процессной организации бизнеса

Анализ бизнес-процессов Оценка зрелости системы управления бизнес-процессами Развитие организации

Что такое Процессная организация? Насколько сложно ориентировать Ваш бизнес на процессы? Какой эффект это может дать? В статье Владимира Репина рассматриваются характеристики Процессной организации и ее преимущества. Представлено описание семи универсальных шагов процессной трансформации бизнеса.

Подробнее

14.02.2017

Оценка уровня зрелости процесса по методике PEMM Майкла Хаммера

Оценка зрелости системы управления бизнес-процессами Развитие организации

В статье приводится краткий обзор методики оценки зрелости процесса, предложенной Майклом Хаммером. Материал может быть полезен специалистам, использующим методики оценки зрелости процессов при проведении орг. диагностики, а так же собственникам и руководителям компаний, заинтересованных в интенсивном развитии.

Подробнее

09.01.2017

Оценка уровня зрелости процесса по методике ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-2.

Анализ бизнес-процессов Оценка зрелости системы управления бизнес-процессами Развитие организации

В статье рассматривается возможность применения для оценки любого процесса организации технологии, представленной в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-2. Материал может быть интересен специалистам, использующим (разрабатывающим) собственную методику оценки уровня зрелости как отдельных процессов, так и системы процессов организации в целом.

Подробнее

10.02.2015

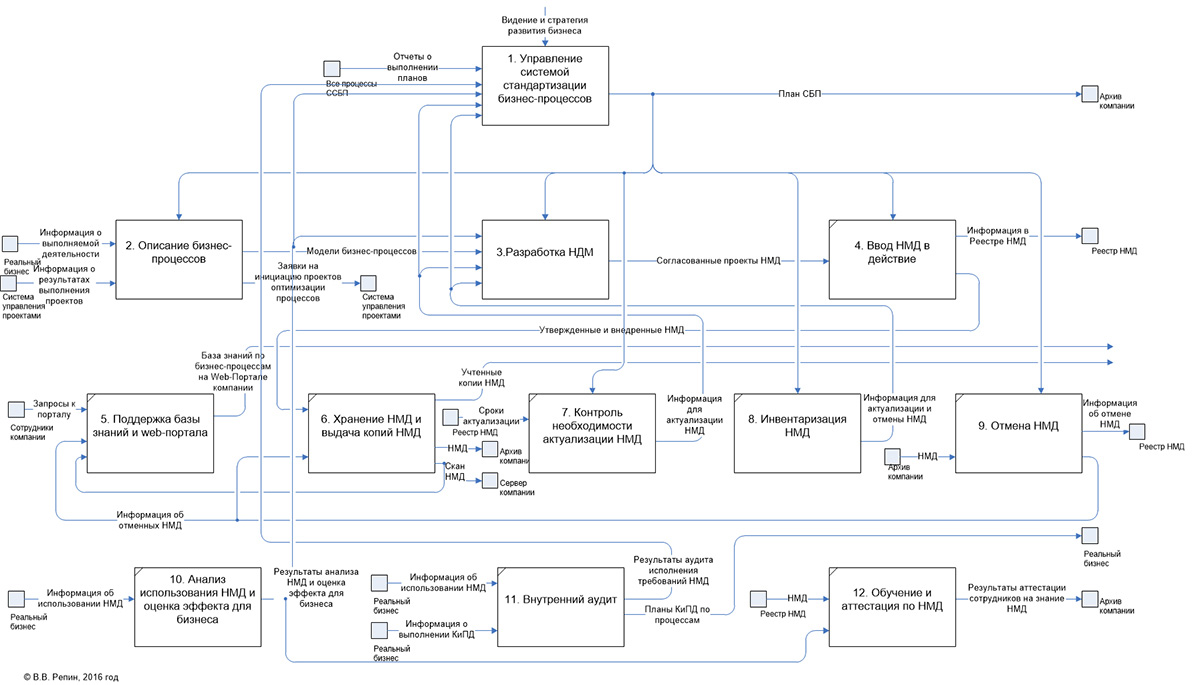

Стандартизация бизнес-процессов: уровни развития системы

Архитектура бизнес-процессов Оценка зрелости системы управления бизнес-процессами Регламентация бизнес-процессов

Почти во всех современных компаниях занимаются описанием бизнес-процессов, разрабатывают и утверждают нормативные документы на их основе. Но далеко не каждый регламент действительно внедряется в реальную практику и постоянно используется. Почему так происходит? Вероятно, какие-то элементы системы отсутствуют или «сломаны». Шестеренки не крутятся – часы не идут… В статье Владимира Репина представлен авторский взгляд на структуру процессов системы стандартизации и уровни ее развития в рамках пяти уровней модели совершенства. В качестве приложения читателям предлагается чек-лист, с использованием которого каждый может оценить состояние системы стандартизации бизнес-процессов своей компании.

Подробнее