Статьи

Все теги

Business Studio

SILA Union

Автоматизация бизнес-процессов

Анализ бизнес-процессов

Архитектура бизнес-процессов

Имитационное моделирование бизнес-процессов

Компетенции для BPM-проекта

Моделирование в нотации BPMN

Моделирование в нотации IDEF0

Моделирование в нотации VAD

Оптимизация бизнес-процессов

Оценка зрелости системы управления бизнес-процессами

Процессный офис

Развитие организации

Система управления бизнес-процессами

Стратегическое управление компанией

Управление бизнес-процессами

02.02.2026

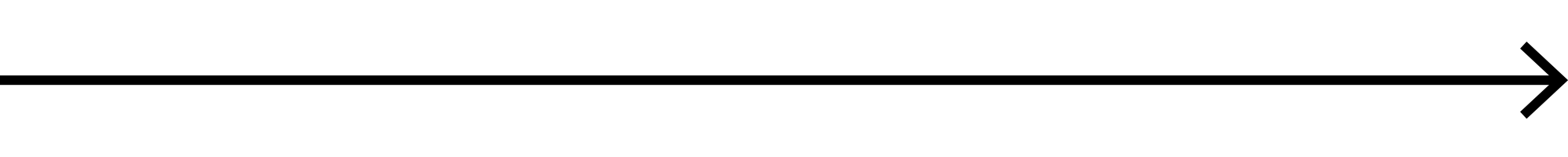

Почему процессный подход не работает? Система менеджмента, стимулирование, вовлечение

Business Studio Автоматизация бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Оценка зрелости системы управления бизнес-процессами Процессный офис Развитие организации Стратегическое управление компанией Управление бизнес-процессами

Несмотря на то, что BPM стал общепризнанной технологией управления, во многих компаниях процессный подход не работает. Что значит реально управлять бизнес-процессом для руководителя? Почему формальное описание процессов в BPMN не дает эффекта? Почему не работает жесткая регламентация бизнес-процессов? Почему рядовые исполнители бизнес-процессов часто игнорируют процессный подход, а их мотивация стала сегодня самой актуальной проблемой?

Подробнее

26.04.2025

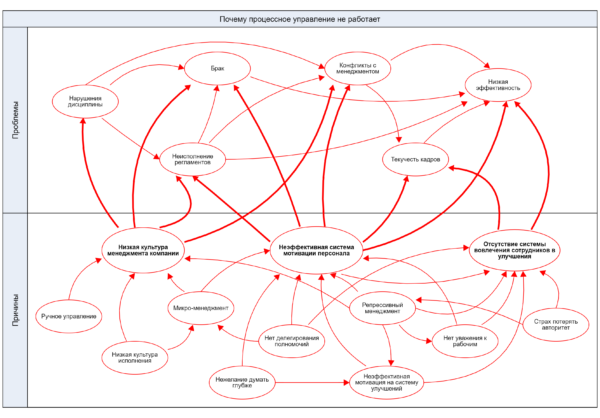

Построение системы управления бизнес-процессами в ООО «Удоканская медь» (Кейс)

Business Studio Архитектура бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Процессный офис Развитие организации Система управления бизнес-процессами Управление бизнес-процессами

В статье представлен опыт создания Процессного офиса и внедрения Системы управления бизнес-процессами в ООО «Удоканская медь». Автор кейса - Шарифуллина Ляйсан Ильдаровна, руководитель группы организации бизнес-процессов.

Подробнее

07.03.2025

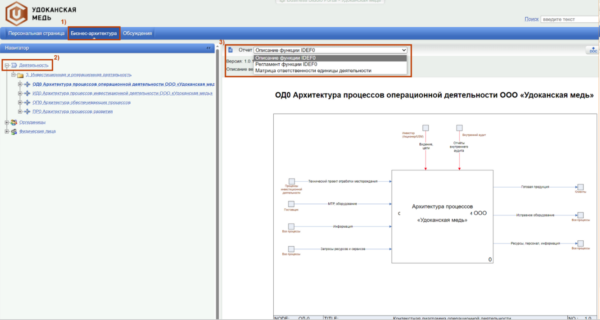

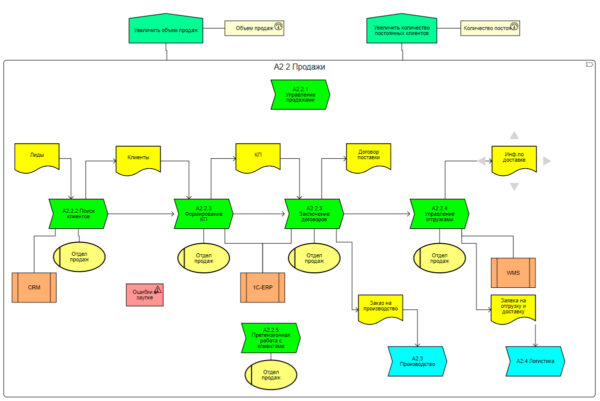

Про смысл стрелок в нотации IDEF0 и не только

Business Studio Архитектура бизнес-процессов Моделирование в нотации IDEF0 Развитие организации

В статье Владимира Репина рассматриваются практически важные аспекты моделирования в нотации IDEF0 в программном продукте Business Studio. Такие простые, на первый взгляд, объекты модели, как стрелки, многие используют некорректно. В статье раскрывается смысл стрелок в нотации IDEF0 и даются практические рекомендации по их использованию. Также рассматривается вопрос перехода с уровня IDEF0 на уровень BPMN и некоторые аспекты моделирования кросс-функциональных процессов в общей архитектуре процессов организации.

Подробнее

18.02.2025

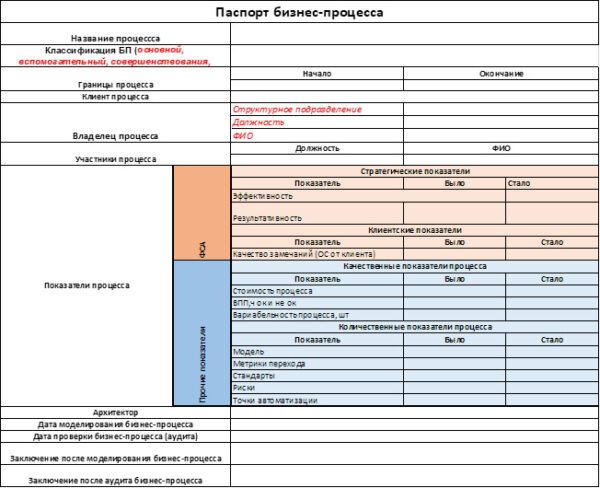

Паспорт бизнес-процесса в Business Studio: опыт компании «Волков»

Business Studio Компетенции для BPM-проекта Процессный офис Развитие организации Управление бизнес-процессами

В статье рассматривается паспорт бизнес-процесса: назначение, структура, методика его применения владельцами процессов. Раскрыт опыт разработки, автоматизации в Business Studio 6 и практического использования паспорта процесса в компании ООО «Волков». Статья может быть полезна для компаний, внедряющих Систему управления бизнес-процессами на платформе Business Studio.

Подробнее

24.12.2024

Органайзер проекта оптимизации кросс-функционального бизнес-процесса

Business Studio Анализ бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Моделирование в нотации BPMN Оптимизация бизнес-процессов Процессный офис Развитие организации

В статье Владимира Репина рассматривается методика выполнения проекта оптимизации кросс-функционального бизнес-процесса компании. Представлен «Органайзер» проекта в виде файла MS Excel, содержащий аналитическую информацию по этапам проекта. Этот инструмент позволяет рабочей группе систематизировать подход к выполнению работ, указывая наиболее важную информацию в соответствующих таблицах. В зависимости от масштабов проекта и доступных ресурсов, структура «Органайзера» может быть дополнена необходимыми разделами.

Подробнее

17.09.2024

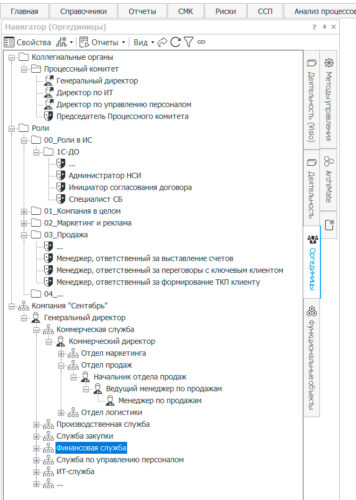

Внедрение Business Studio 6: создание системных справочников. Часть II

Business Studio Архитектура бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Моделирование в нотации BPMN Моделирование в нотации IDEF0 Процессный офис Развитие организации Регламентация бизнес-процессов

В своей статье Владимир Репин рассматривает системный подход к моделированию организации в Business Studio 6. Представлено краткое сравнение нотаций VAD и IDEF0 (Часть I). Рассматриваются практические аспекты создания основных справочников Business Studio 6: организационной и ролевой структуры, документов и статусов, программного обеспечения и хранилищ данных. Статья будет полезна для читателей, перед которыми поставлена задача создания и использования процессной модели организации на основе современных подходов.

Подробнее

06.09.2024

Внедрение Business Studio 6: создание системных справочников. Часть I

Business Studio Архитектура бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Моделирование в нотации IDEF0 Процессный офис Развитие организации Сквозные бизнес-процессы Стратегическое управление компанией

В своей статье Владимир Репин рассматривает системный подход к моделированию организации в Business Studio 6. Представлено краткое сравнение нотаций VAD и IDEF0. Рассматриваются практические аспекты создания основных справочников Business Studio 6: организационной и ролевой структуры, документов и статусов, программного обеспечения и хранилищ данных. Статья будет полезна для читателей, перед которыми поставлена задача создания и использования процессной модели организации на основе современных подходов.

Подробнее

18.08.2024

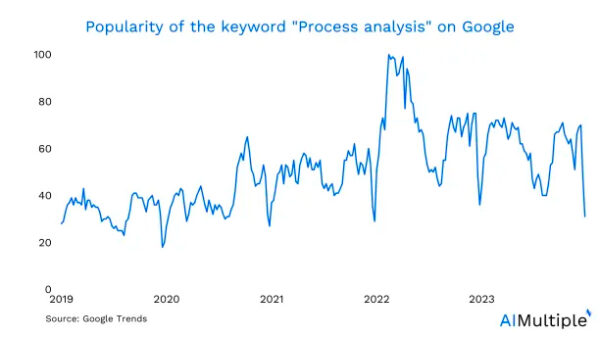

18 лучших инструментов и методов анализа процессов в 2024 году

Business Studio Автоматизация бизнес-процессов Анализ бизнес-процессов Имитационное моделирование бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Оптимизация бизнес-процессов Развитие организации

В переводе статьи Хазал Симсек представлены комментарии Владимира Репина по всем разделам. Опытным бизнес-аналитикам может быть интересен взгляд автора статьи, которая четко не отделяет методы анализа процессов от программного обеспечения, их реализующего. Начинающим бизнес-аналитикам будет интересен обзор современных методов анализа с ремарками об их практической применимости.

Подробнее

04.06.2024

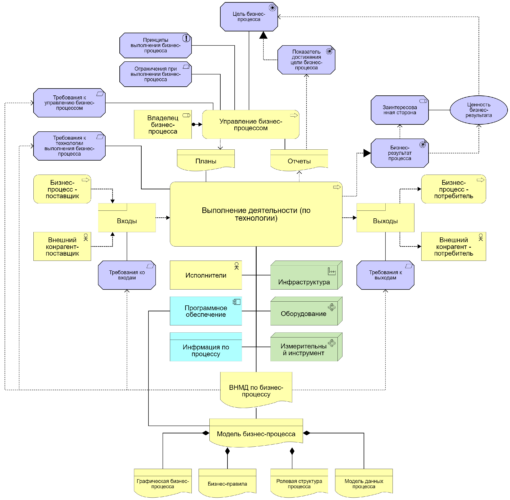

Типовая модель бизнес-процесса

Business Studio Анализ бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Оптимизация бизнес-процессов Процессный офис Развитие организации

В своей статье Владимир Репин предлагает к рассмотрению типовую модель бизнес-процесса, которая дает полное представление обо всех его важных аспектах для ключевых заинтересованных сторон: собственника организации, владельца процесса, сотрудников, ответственных за проектирование нового или оптимизацию существующего процесса. Модель можно использовать при определении требований, разработке паспортов и регламентов выполнения процессов, разработке архитектуры бизнес-процессов компании в целом.

Подробнее

21.03.2024

Процессное управление или процессное «рисование»?

Компетенции для BPM-проекта Процессный офис Развитие организации Система управления бизнес-процессами Управление бизнес-процессами

В статье Владимира Репина обсуждается тема реального управления бизнес-процессами. Кто такой владелец процесса? Что значат «управлять сквозным бизнес-процессом»? Почему довольно часто в компаниях процессное управление подменяется процессным «рисованием»? Что с этим делать? Представлен подход Майкла Хаммера – четыре уровня «прокачки» владельцев процессов. Приводится классификация процессов и «портреты» владельцев процессов различного масштаба. Статья может быть полезной руководителям при организации работы владельцев процессов в компании.

Подробнее