Статьи

Все теги

Business Studio

SILA Union

Автоматизация бизнес-процессов

Анализ бизнес-процессов

Архитектура бизнес-процессов

Имитационное моделирование бизнес-процессов

Компетенции для BPM-проекта

Моделирование в нотации BPMN

Моделирование в нотации IDEF0

Моделирование в нотации VAD

Оптимизация бизнес-процессов

Оценка зрелости системы управления бизнес-процессами

Процессный офис

Развитие организации

Система управления бизнес-процессами

Стратегическое управление компанией

Управление бизнес-процессами

07.06.2025

Методы и принципы оптимизации кросс-функциональных административных бизнес-процессов

Business Studio Анализ бизнес-процессов Имитационное моделирование бизнес-процессов Моделирование в нотации BPMN Оптимизация бизнес-процессов

В статье Владимира Репина обсуждается тема оптимизации кросс-функциональных бизнес-процессов компании. Какой проект считать проектом оптимизации? Какие методы можно использовать? Какие принципы обязательно нужно учитывать? Статья может быть полезной руководителям и специалистам, вовлеченным в проект оптимизации бизнес-процессов. Материал, во многом, является дискуссионным.

Подробнее

18.08.2024

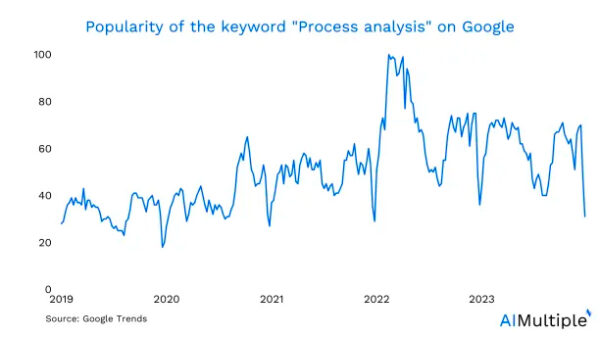

18 лучших инструментов и методов анализа процессов в 2024 году

Business Studio Автоматизация бизнес-процессов Анализ бизнес-процессов Имитационное моделирование бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Оптимизация бизнес-процессов Развитие организации

В переводе статьи Хазал Симсек представлены комментарии Владимира Репина по всем разделам. Опытным бизнес-аналитикам может быть интересен взгляд автора статьи, которая четко не отделяет методы анализа процессов от программного обеспечения, их реализующего. Начинающим бизнес-аналитикам будет интересен обзор современных методов анализа с ремарками об их практической применимости.

Подробнее

19.04.2021

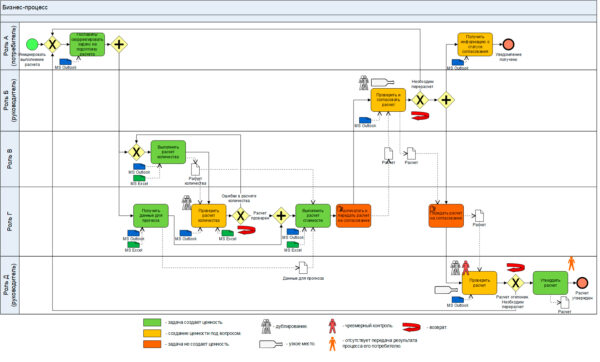

Бизнес-процесс на ладони: простые методы анализа и оптимизации

Business Studio Автоматизация бизнес-процессов Анализ бизнес-процессов Имитационное моделирование бизнес-процессов Моделирование в нотации BPMN

В статье Владимира Репина представлено описание четырех методов анализа бизнес-процесса: визуальный анализ графической схемы, анализ времени выполнения, анализ потерь, анализ потенциала автоматизации. Рассматривается использование принципов «вертикального» и «горизонтального сжатия для определения возможностей по оптимизации процесса. Статья может быть полезна сотрудникам компании, перед которыми поставлена задача выполнить анализ бизнес-процесса и разработать мероприятия по его улучшению.

Подробнее

10.12.2018

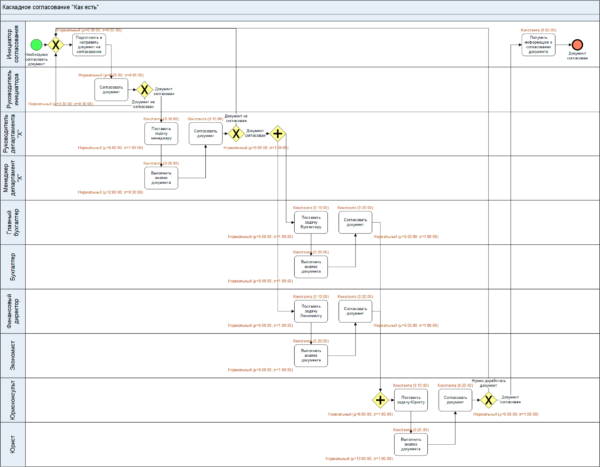

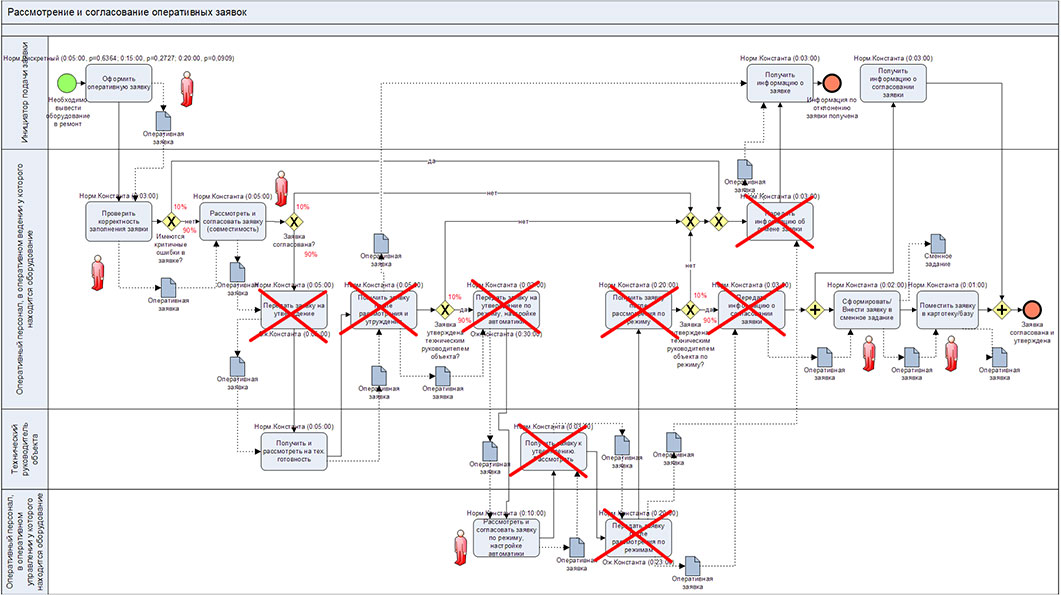

Использование имитационной модели процесса в Business Studio для анализа и обоснования проекта оптимизации

Business Studio Автоматизация бизнес-процессов Анализ бизнес-процессов Имитационное моделирование бизнес-процессов Моделирование в нотации BPMN

В статье представлены результаты имитационного моделирования процесса «Рассмотрение и согласование оперативных заявок» в среде Business Studio. Выполнен анализ процесса «как есть». Определены направления оптимизации процесса. Разработана модель «как должно быть». Путем имитации процесса определен потенциальный экономический эффект от возможного проекта оптимизации, в т.ч. за счет автоматизации в BPMS. Статья может быть интересна специалистам в области организационного развития, использующим модели процессов в нотации BPMN в среде Business Studio.

Подробнее

10.01.2015

Сокращение численности персонала в условиях кризиса: формула или модель?

Business Studio Анализ бизнес-процессов Имитационное моделирование бизнес-процессов

В условиях кризиса сокращение численности персонала является одним из факторов выживания компании. Но необоснованное сокращение численности существенно увеличивает риски не выполнения процессов в срок и с нужным качеством. А это может привести к потере клиентов, сокращению выручки и, как следствие, к банкротству организации. Может ли руководитель опираться на простую формулу для расчета численности персонала? Какова вероятность принять неправильное управленческое решение? Как можно использовать процессный подход и имитационное моделирование бизнес-процессов для определения оптимальной численности персонала? В статье Владимира Репина обсуждаются эти вопросы на примере моделей процессов, разработанных в среде Business Studio 4.0.

Подробнее