Статьи

Все теги

Business Studio

Автоматизация бизнес-процессов

Анализ бизнес-процессов

Архитектура бизнес-процессов

Имитационное моделирование бизнес-процессов

Компетенции для BPM-проекта

Моделирование в нотации BPMN

Моделирование в нотации IDEF0

Моделирование в нотации VAD

Оптимизация бизнес-процессов

Процессный офис

Развитие организации

Регламентация бизнес-процессов

Система управления бизнес-процессами

Стратегическое управление компанией

Управление бизнес-процессами

06.09.2024

Внедрение Business Studio 6: создание системных справочников. Часть I

Business Studio Архитектура бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Моделирование в нотации IDEF0 Процессный офис Развитие организации Сквозные бизнес-процессы Стратегическое управление компанией

В своей статье Владимир Репин рассматривает системный подход к моделированию организации в Business Studio 6. Представлено краткое сравнение нотаций VAD и IDEF0. Рассматриваются практические аспекты создания основных справочников Business Studio 6: организационной и ролевой структуры, документов и статусов, программного обеспечения и хранилищ данных. Статья будет полезна для читателей, перед которыми поставлена задача создания и использования процессной модели организации на основе современных подходов.

Подробнее

18.08.2024

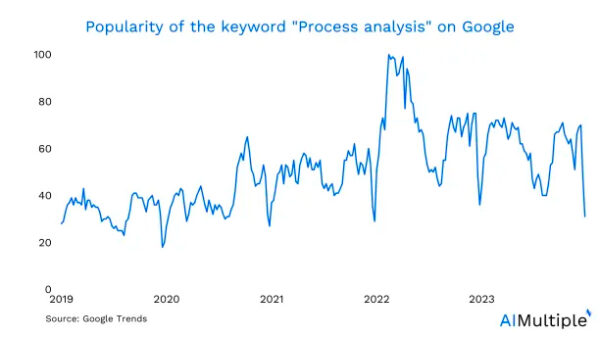

18 лучших инструментов и методов анализа процессов в 2024 году

Business Studio Автоматизация бизнес-процессов Анализ бизнес-процессов Имитационное моделирование бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Оптимизация бизнес-процессов Развитие организации

В переводе статьи Хазал Симсек представлены комментарии Владимира Репина по всем разделам. Опытным бизнес-аналитикам может быть интересен взгляд автора статьи, которая четко не отделяет методы анализа процессов от программного обеспечения, их реализующего. Начинающим бизнес-аналитикам будет интересен обзор современных методов анализа с ремарками об их практической применимости.

Подробнее

04.06.2024

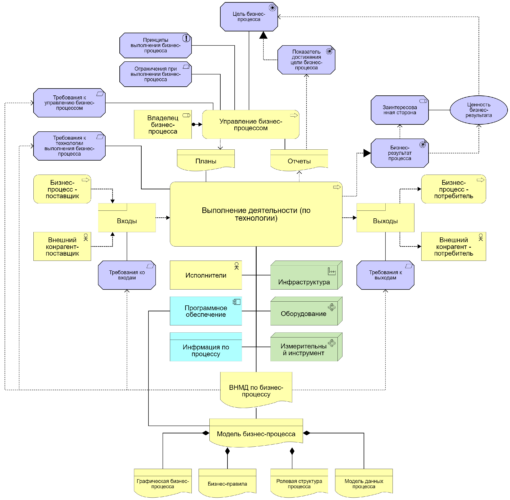

Типовая модель бизнес-процесса

Business Studio Анализ бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Оптимизация бизнес-процессов Процессный офис Развитие организации

В своей статье Владимир Репин предлагает к рассмотрению типовую модель бизнес-процесса, которая дает полное представление обо всех его важных аспектах для ключевых заинтересованных сторон: собственника организации, владельца процесса, сотрудников, ответственных за проектирование нового или оптимизацию существующего процесса. Модель можно использовать при определении требований, разработке паспортов и регламентов выполнения процессов, разработке архитектуры бизнес-процессов компании в целом.

Подробнее

21.03.2024

Процессное управление или процессное «рисование»?

Компетенции для BPM-проекта Процессный офис Развитие организации Система управления бизнес-процессами Управление бизнес-процессами

В статье Владимира Репина обсуждается тема реального управления бизнес-процессами. Кто такой владелец процесса? Что значат «управлять сквозным бизнес-процессом»? Почему довольно часто в компаниях процессное управление подменяется процессным «рисованием»? Что с этим делать? Представлен подход Майкла Хаммера – четыре уровня «прокачки» владельцев процессов. Приводится классификация процессов и «портреты» владельцев процессов различного масштаба. Статья может быть полезной руководителям при организации работы владельцев процессов в компании.

Подробнее

07.01.2024

Методы повышения операционной эффективности: BPM, Lean и другие

Business Studio Автоматизация бизнес-процессов Анализ бизнес-процессов Архитектура бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Оптимизация бизнес-процессов Процессный офис Развитие организации Система управления бизнес-процессами

В статье Владимира Репина и Андрея Манюхина рассматривается вопрос выбора единой методологической базы при создании (развитии) системы повышения операционной эффективности бизнеса. Представлены результаты исследования зарубежной практики. Обсуждаются «плюсы» и «минусы» ключевых подходов и возможность объединения разных методов в рамках единой Системы управления бизнес-процессами компании на основе идеологии Business Process Management.

Подробнее

25.10.2023

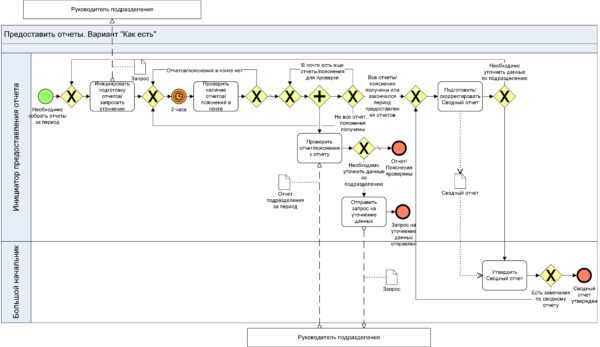

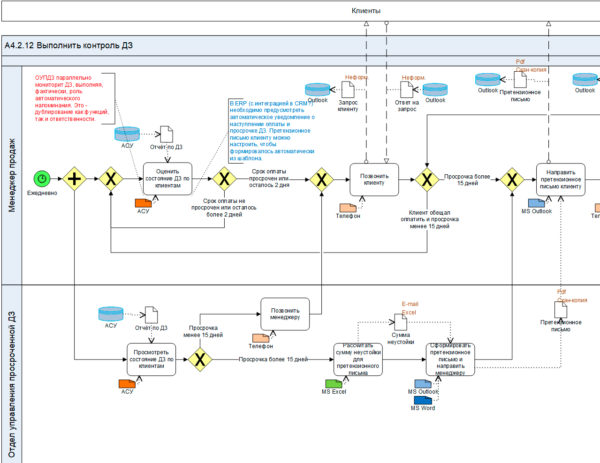

Нотация BPMN: ошибки применения для описания неавтоматизированных процессов «Как есть»

Business Studio Автоматизация бизнес-процессов Анализ бизнес-процессов Моделирование в нотации BPMN

В статье Владимира Репина рассматривается вопрос возможности применения нотации BPMN для описания неавтоматизированных бизнес-процессов «Как есть». Обсуждаются элементы нотации BPMN, использование которых при описании процессов «Как есть» недопустимо, так как это приводит к искажению реальной картины деятельности организации и, как следствие, к невозможности проводить анализ и принимать решения по оптимизации бизнес-процессов. Статья будет полезна руководителям и бизнес-аналитикам, перед которыми поставлена задача описания процессов «Как есть» с целью проведения анализа и разработки мероприятий по оптимизации(в том числе автоматизации и цифровизации) процессов.

Подробнее

04.09.2023

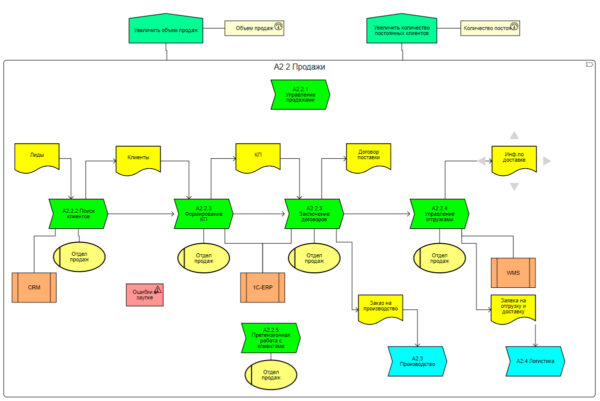

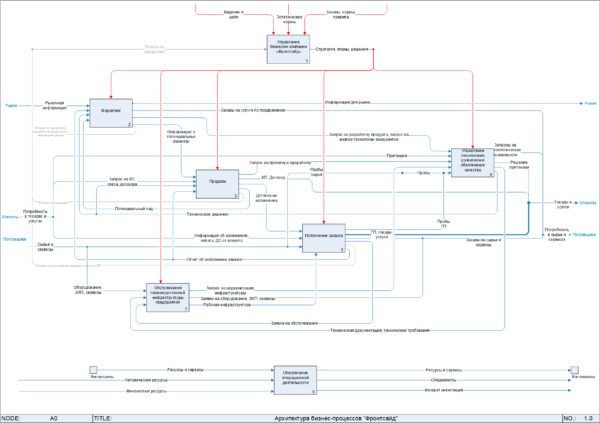

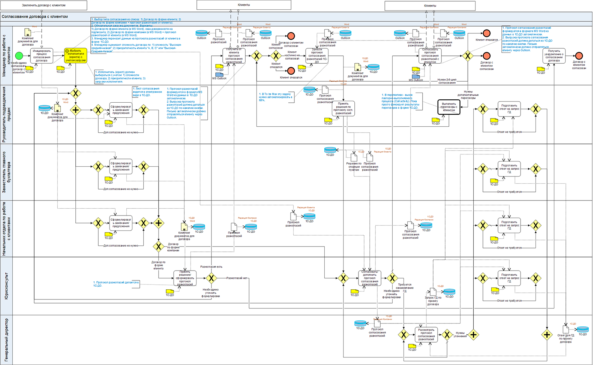

Внедрение процессного подхода в компании «Фронтсайд» с применением Business Studio

Business Studio Автоматизация бизнес-процессов Анализ бизнес-процессов Архитектура бизнес-процессов Моделирование в нотации BPMN Оптимизация бизнес-процессов Развитие организации

В статье описан реальный проектный опыт внедрения процессного подхода в компании «Фронтсайд» с применением программного продукта Business Studio, приведены примеры моделей бизнес-процессов, а также результаты проекта.

Подробнее

01.05.2023

Бизнес-процессы: от визуализации к автоматизации

Business Studio Автоматизация бизнес-процессов Анализ бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Моделирование в нотации BPMN Оптимизация бизнес-процессов Развитие организации

В статье Владимира Репина приводятся примеры моделей бизнес-процессов «As is» («Как есть»), «To be Medium» («Как должно быть, переходная»), «To be Max» («Как должно быть, целевая») в нотации BPMN в Business Studio. Представленный методический подход к описанию процессов позволяет визуально увидеть переход от существующей ситуации к перспективной. Это важно для собственников и руководителей организации для решения задачи обоснования изменений и планирования автоматизации и цифровизации бизнес-процессов организации.

Подробнее

30.03.2023

План проекта внедрения Системы управления бизнес-процессами

Business Studio Анализ бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Процессный офис Развитие организации Система управления бизнес-процессами

В статье Владимира Репина представлен план внедрения Системы управления бизнес-процессами (СУБП). Статья может быть полезна собственникам и руководителям компаний, которые задумались о необходимости внедрения системной практики управления бизнес-процессами на платформе программного продукта Business Studio.

Подробнее

25.02.2023

Методы визуального анализа графической схемы бизнес-процесса в нотации BPMN

Business Studio Автоматизация бизнес-процессов Анализ бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Моделирование в нотации BPMN Оптимизация бизнес-процессов Процессный офис Развитие организации

В статье Владимира Репина раскрываются методы визуального анализа графической схемы бизнес-процесса в нотации BPMN в Business Studio 5. Они могут быть использованы для выявления проблем, связанных с выполнением процесса, и разработки мероприятий по его оптимизации. Материал может быть полезен руководителям и специалистам, вовлеченным в проект описания и оптимизации бизнес-процессов компании.

Подробнее