Статьи

Все теги

Business Studio

Автоматизация бизнес-процессов

Анализ бизнес-процессов

Архитектура бизнес-процессов

Имитационное моделирование бизнес-процессов

Компетенции для BPM-проекта

Моделирование в нотации BPMN

Моделирование в нотации IDEF0

Моделирование в нотации VAD

Оптимизация бизнес-процессов

Процессный офис

Развитие организации

Регламентация бизнес-процессов

Система управления бизнес-процессами

Стратегическое управление компанией

Управление бизнес-процессами

26.01.2023

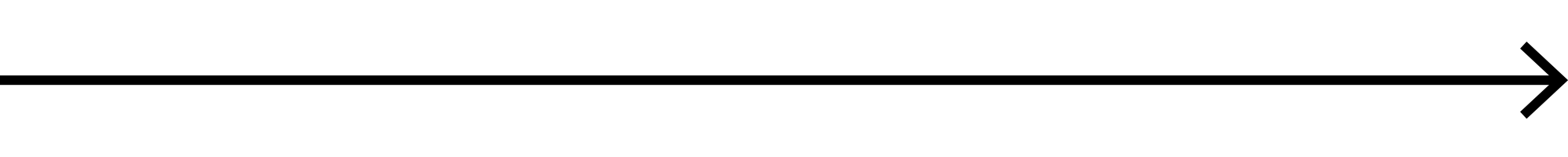

Моделирование информационных потоков в нотации BPMN в Business Studio 5

Business Studio Анализ бизнес-процессов Моделирование в нотации BPMN Оптимизация бизнес-процессов Процессный офис

В статье Владимира Репина представлен метод моделирования информационных потоков, документов, информационных систем и ресурсов (хранилищ данных) на диаграммах в нотации BPMN в программном продукте Business Studio 5. Предлагаемый подход является крайне важным с точки зрения создания моделей «Как есть», позволяющих увидеть, как реально выполняется процесс, зафиксировать возникающие проблемы и предложить мероприятия по его оптимизации и цифровой трансформации.

Подробнее

12.04.2022

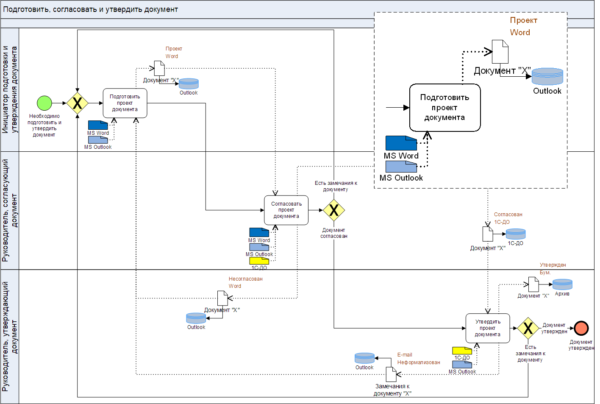

Фреймворк управления внутренними нормативно-методическими документами компании

Business Studio Архитектура бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Моделирование в нотации BPMN Процессный офис Регламентация бизнес-процессов

В статье Владимира Репина представлен Фреймворк Системы стандартизации бизнес-процессов компании. В него включены все процессы, которые необходимы компании для управления внутренними нормативно-методическими документами (регламенты, положения, инструкции) в рамках всего жизненного цикла: планирование, разработка и внедрение регламентов, обучение и аттестация, актуализация, контроль использования, отмена.

Подробнее

18.01.2022

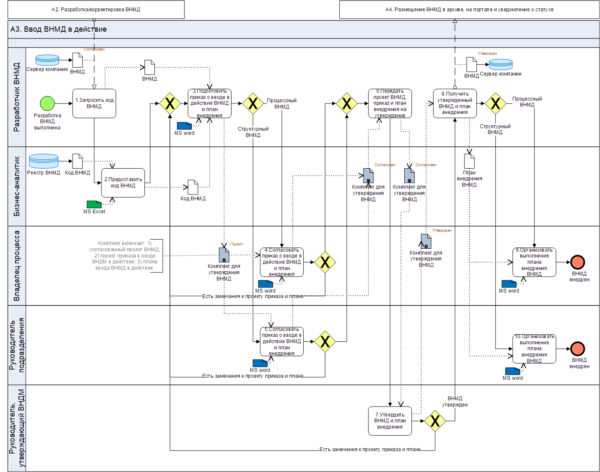

Фреймворк проекта оптимизации сквозного бизнес-процесса

Business Studio Анализ бизнес-процессов Архитектура бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Моделирование в нотации BPMN Развитие организации Сквозные бизнес-процессы

В статье Владимира Репина представлен Фреймворк проекта оптимизации сквозного бизнес-процесса компании. Схемы процессов и их описание разработаны с учетом опыта выполнения проектов командой BPM3.RU, а так же на основе анализа практики российских компаний. Материал может быть полезен для разработки внутреннего стандарта работы по анализу и оптимизации сквозных процессов, для сравнения с существующей практикой и определения направлений ее совершенствования.

Подробнее

01.09.2021

Декомпозиция процессов в нотации BPMN в Business Studio

Business Studio Архитектура бизнес-процессов Моделирование в нотации BPMN

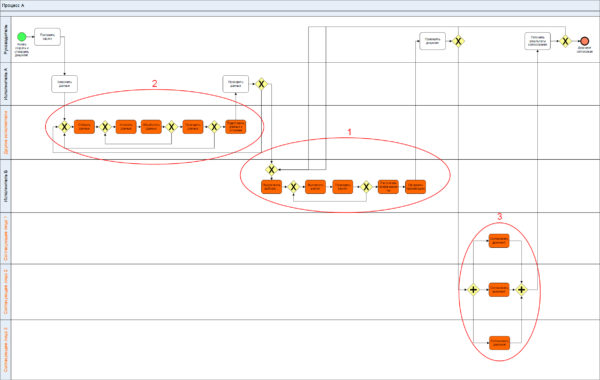

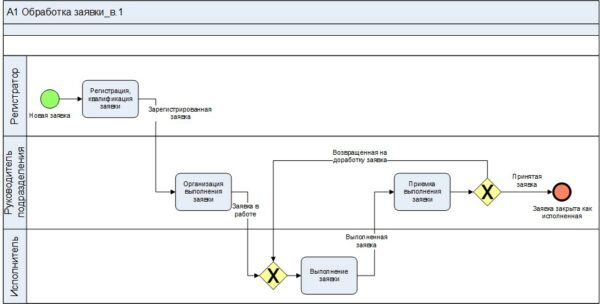

Декомпозиция процессов, корректная организация межпроцессного взаимодействия, использование типовых процессов – важнейшие навыки, необходимые при проектировании архитектуры бизнес-процессов компании. В статье Владимира Репина рассматриваются практические вопросы декомпозиции бизнес-процессов в нотации BPMN при моделировании в Business Studio 5. Представлены три архитектурных метода: создание подпроцессов, запуск других процессов с использованием межпроцессного взаимодействия, использование типовых процессов.

Подробнее

17.08.2021

Идеология процесса

Business Studio Анализ бизнес-процессов Моделирование в нотации BPMN Регламентация бизнес-процессов

В статье Сергея Третьяка рассматриваются вопросы влияния идеологии (системы принципов, политик, взглядов руководителей компании) на требования к выполняемым процессам. Представлены примеры изменения схем процессов в зависимости от различных идеологических установок топ-менеджеров.

Подробнее

19.04.2021

Бизнес-процесс на ладони: простые методы анализа и оптимизации

Business Studio Автоматизация бизнес-процессов Анализ бизнес-процессов Имитационное моделирование бизнес-процессов Моделирование в нотации BPMN

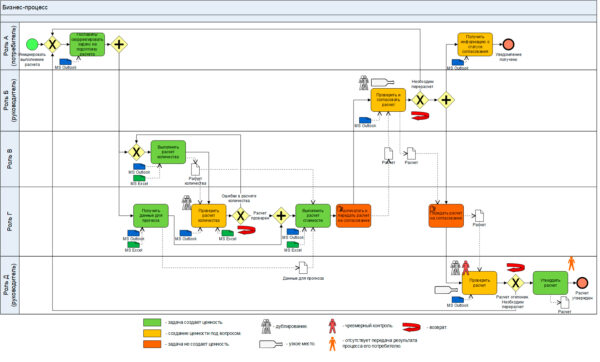

В статье Владимира Репина представлено описание четырех методов анализа бизнес-процесса: визуальный анализ графической схемы, анализ времени выполнения, анализ потерь, анализ потенциала автоматизации. Рассматривается использование принципов «вертикального» и «горизонтального сжатия для определения возможностей по оптимизации процесса. Статья может быть полезна сотрудникам компании, перед которыми поставлена задача выполнить анализ бизнес-процесса и разработать мероприятия по его улучшению.

Подробнее

25.03.2021

BPM-2021: вопросы и ответы

Анализ бизнес-процессов Архитектура бизнес-процессов Компетенции для BPM-проекта Моделирование в нотации BPMN Моделирование в нотации IDEF0 Оценка зрелости системы управления бизнес-процессами Развитие организации Система управления бизнес-процессами Сквозные бизнес-процессы Управление бизнес-процессами по целям и показателям

19 февраля 2021 года состоялась конференция «Системная практика управления бизнес-процессами». В конференции приняли участие более 500 руководителей и специалистов из России и других стран. По ходу конференции участники задали большое количество вопросов. Многие вопросы были сформулированы в чате конференции, поэтому во время ее проведения не всегда была возможность ответить на них развернуто. В статье мы восполняем этот недостаток. Наталья Косарева (НК) и Владимир Репин (ВР) подробное ответили на многие вопросы участников.

Подробнее

12.02.2021

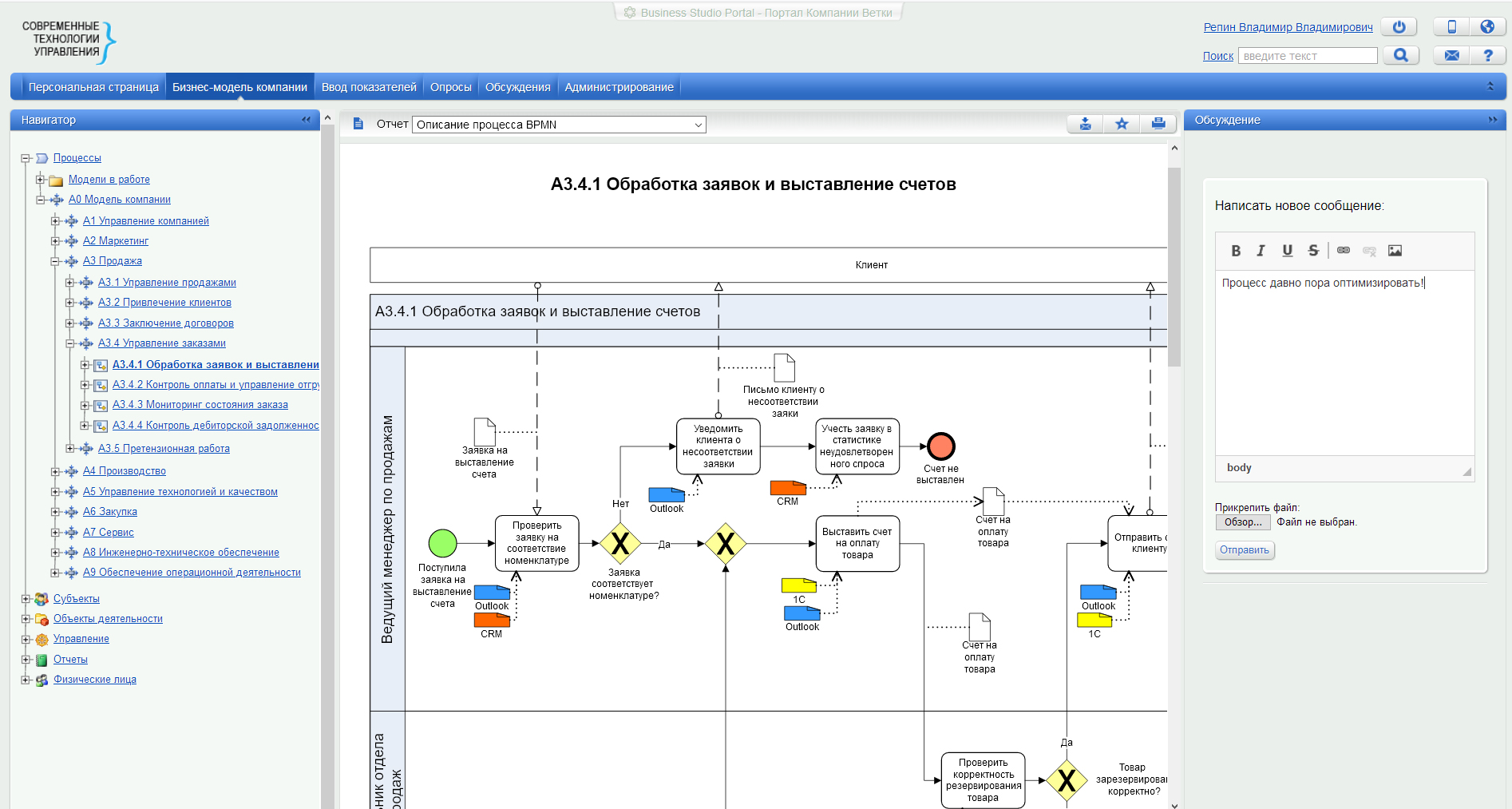

С ветки на ветку или использование версий модели в Business Studio 5

Business Studio Моделирование в нотации BPMN

В статье Владимира Репина рассмотрены функциональные возможности программного продукта Business Studio 5 по созданию и использованию версий моделей бизнес-процессов. Материал будет полезен специалистам, использующим Business Studio для внедрения процессного управления, в т.ч. в рамках проектов регламентации и оптимизации процессов.

Подробнее

20.01.2021

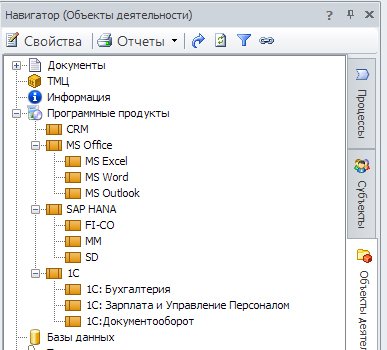

Моделирование программных продуктов в Business Studio 5

Business Studio Автоматизация бизнес-процессов Анализ бизнес-процессов Моделирование в нотации BPMN

В статье Владимира Репина рассмотрены функциональные возможности по использованию программных продуктов при создании моделей бизнес-процессов в нотации BPMN в Business Studio 5. Обсуждаются преимущества и недостатки представленных способов. Материал может быть полезен при разработке Соглашения (стандарта) по моделированию бизнес-процессов вашей организации.

Подробнее

19.08.2020

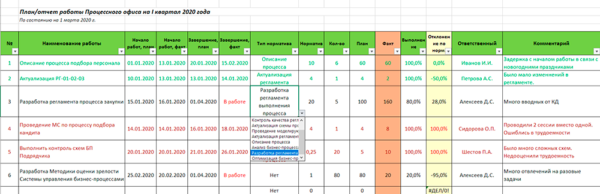

Проект внедрения системы управления бизнес-процессами (СУБП). Часть II. Процессный офис

Процессный офис Система управления бизнес-процессами

В Википедии вы можете найти следующее определение Методологии: «Методоло́гия (от греч. μεθοδολογία — учение о способах) - учение о методах, способах и стратегиях исследования предмета». Так же там приводится информация о том, что «Практическая… Методология… — это программа (алгоритм), набор приёмов и способов того, как достичь желаемой практической цели…».

Подробнее